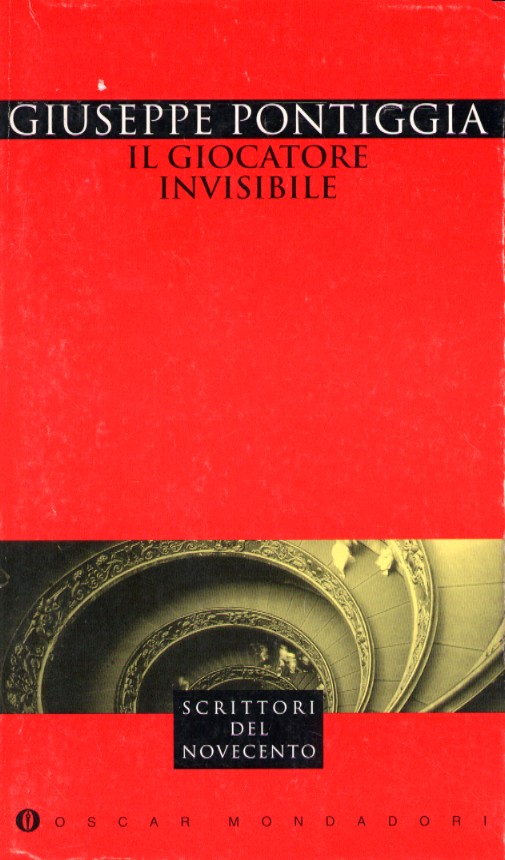

Il professore che giocava a scacchi con la morte

Recensione di Il giocatore invisibile di Giuseppe Pontiggia tratta da Bollettino d'Ateneo n. 3, 2003

Giuseppe Pontiggia, Il giocatore invisibile, Mondadori, Milano 1978

Un filologo all’apice della carriera accademica subisce l’anonimo attacco di un collega che, sulle pagine di una rivista scientifica, sarcasticamente contesta l’errata spiegazione dell’etimologia del termine “ipocrita”. Da qui si dipana, in ventidue capitoli, un giallo psicologico che ruota attorno all’ossessiva indagine del professore universitario alla ricerca dell’autore della lettera. I sospetti del protagonista ricadono su colleghi e allievi, ma le ipotesi sui moventi del livoroso affondo critico subìto escludono aprioristicamente proprio le spiegazioni più semplici e banali.

Era il 1978 l’anno in cui Giuseppe Pontiggia dava alle stampe il suo Giocatore invisibile, ma il libro nasceva da lontano; era stato scritto a partire dal 1971, a ridosso del dibattito sulle avanguardie cui l’autore aveva partecipato come fondatore deL “Verri”, la rivista diretta da Luciano Anceschi. L’eco delle polemiche e delle ruggenti prese di posizione che quell’esperienza culturale aveva determinato si avverte ancora nella ricerca di una carica simbolica e nella sperimentazione di moduli narrativi nuovi. Di quel tumultuoso decennio il romanzo riassume e sintetizza le esitazioni, le incertezze, i balbettamenti con cui l’intellettuale, arroccato su un sistema di certezze dogmatiche in cui tutto deve essere ricondotto a spiegazioni e modelli razionali, vede crollare l’edificio organicamente sistemizzato dei propri dogmi culturali ed esistenziali.

Il professore annaspa nella ragnatela dei sospetti. Assedia i suoi allievi, ma commette l’errore di svelare le proprie angosce, esponendosi così alla loro ironia. Irrompe nottetempo nella redazione della rivista che ha pubblicato la lettera anonima, per rinvenire indizi che consentano di risalire all’identità dell’autore, ma viene sorpreso dal portiere dello stabile e scambiato per un ladro. Risale al nome di un professore di liceo di Santa Margherita Ligure, appassionato di linguistica e lettore dei suoi libri, ma questi si rivelerà estraneo alla vicenda. Fino a quando un amico “ex-scrittore” gli fornirà la chiave semplicissima, ma forse perciò invisibile agli occhi del filologo, per risolvere il caso e assistere al suo tragico epilogo.

Non c’è una trama vera e propria in quest’opera programmaticamente tendente all’incompletezza («Non cercarvi la completezza» - dice il collega Liverani al protagonista, regalandogli un suo saggio sulla Chimera - «sono stanco del rigore, gli ho sempre sacrificato le idee migliori. Hai mai pensato che il rigore è cadaverico, rigor mortis? […] Ti ricordi i miei progetti di libri? Quali ho scritto? Quelli in cui non rischiavo. Così mi sono spostato di qualche centimetro. Solo adesso lo capisco fino in fondo. […] Sto leggendo i diari di Tolstoj […] Lui non pensava a lavori preparatori. Diceva continuamente: se domani sarò vivo, e così viveva»).

Pontiggia usa il giallo come una forma aperta, allusiva, continuamente orientata verso lo sconfinamento di genere. In esso si riannodano i temi più cari allo scrittore recentemente scomparso: la violenza psicologica; l’ipocrisia e l’immotivata aggressività di un’umanità subdola; le speranze disattese e frustrate. Tutto questo nello stile che all’autore comasco fu più congeniale e che metaforicamente si riassume in un’immagine evocata più volte, nel corso del romanzo, e all’insegna della quale si chiude il libro: il professore, dopo aver acquistato dei libri sul gioco degli scacchi si sofferma, in particolare, su un trattato che parla del “sacrificio”, vale a dire della rischiosa offerta di propri pezzi all’avversario, con la quale il giocatore affida al destino le sorti della partita. Il “giocatore invisibile” è, in questo senso, il Fato o la Morte, presenze che aleggiano puntualmente sulla trama e sorvegliano beffardamente le esistenze di tutti. Ma potrebbe essere lo stesso scrittore, pirandelliano burattinaio dei propri personaggi alla ricerca di un’impossibile verità oggettiva, di certezze che sfuggono non per loro insignificanza, ma per la banalità dell’occhio che le osserva.

Il giocatore invisibile è un romanzo a scacchiera: l’incrocio geometrico di linee e traiettorie che disegnano un universo ordinato, simmetrico, razionale, ma in cui le potenzialità d’azione e riflessione sono infinite. In apertura della bella raccolta di saggi dal titolo Il Giardino delle Esperidi, Pontiggia lo spiega in altro modo quando, a proposito dello scrittore francese René Daumal, discepolo di Gurdjieff e sostenitore «della potenza delle parole e della debolezza del pensiero», scrive: «Solo il discorso chiaro può essere di una complessità inesauribile». Basterebbe questa frase a far intuire la vocazione metaforica della scrittura di Pontiggia, non a caso tramata di numerosi inserti aforistici, segmenti che per un verso tendono naturalmente alla chiarezza della concentrazione sintattica, si offrono ‘facili’, ironici e immediatamente godibili in superficie, per un altro recuperano una significazione complessa, una forte consapevolezza dell’originaria ricchezza etimologica del lessico.

E sono molteplici le suggestioni che Pontiggia traduce in metafore potenziali: del linguaggio, innanzitutto («Ogni parola è un mondo e non ci si può permettere distrazioni», si legge) e delle possibilità del romanzo contemporaneo; delle speranze defunte di una generazione che ha coltivato – nel buio decennio degli anni Settanta – fin troppo ottimistiche illusioni palingenetiche; del suicidio del sapere, lasciato alla deriva da parte di chi non ha la forza e il coraggio sufficiente per additarne la meta; delle piccole e grandi ipocrisie di un mondo – quello accademico – impegnato a riprodurre continuamente se stesso e distratto rispetto alla verità e alla conoscenza dei linguaggi altrui. Emblematica in tal senso è la scelta di far scatenare tutto il conflitto interiore del protagonista a partire dalla disputa sull’esatta etimologia del termine “ipocrita”. E agghiacciante, infine, è la descrizione che Pontiggia offre di una specie particolare di accademico letterato, vile e untuoso, con la cui fisionomia non si vorrebbe mai familiarizzare:

«Sivieri era una caricatura tanto perfetta da apparire inverosimile. Il suo dono era la capacità di scegliere, secondo gli interlocutori, le parti più prevedibili: […] con un letterato riusciva involontariamente in quella prova in cui falliscono anche i comici insigni, cioè a farne la caricatura, solo che la caricatura era lui. In questo modo era riuscito a fare una carriera, era poeta, narratore, critico, ma soprattutto innocente. Incarnava quello che la gente, che di solito non lo frequenta, immagina come il letterato: un seminarista con il futuro negli occhi. La banalità lo attraeva come un abisso, una scadenza indifferibile, un appuntamento fatale. La avvertiva con il trasalimento del vizioso quando percepisce una occasione oppure è prossimo al piacere: diceva, in questi casi, “non per essere banale” oppure, con uno sguardo fermo e luminoso, “so di essere banale” e non falliva mai».